この記事を書いている私は、元飲食店経営者で経営コンサルの国家資格「中小企業診断士」でもあるきうい🐾です。

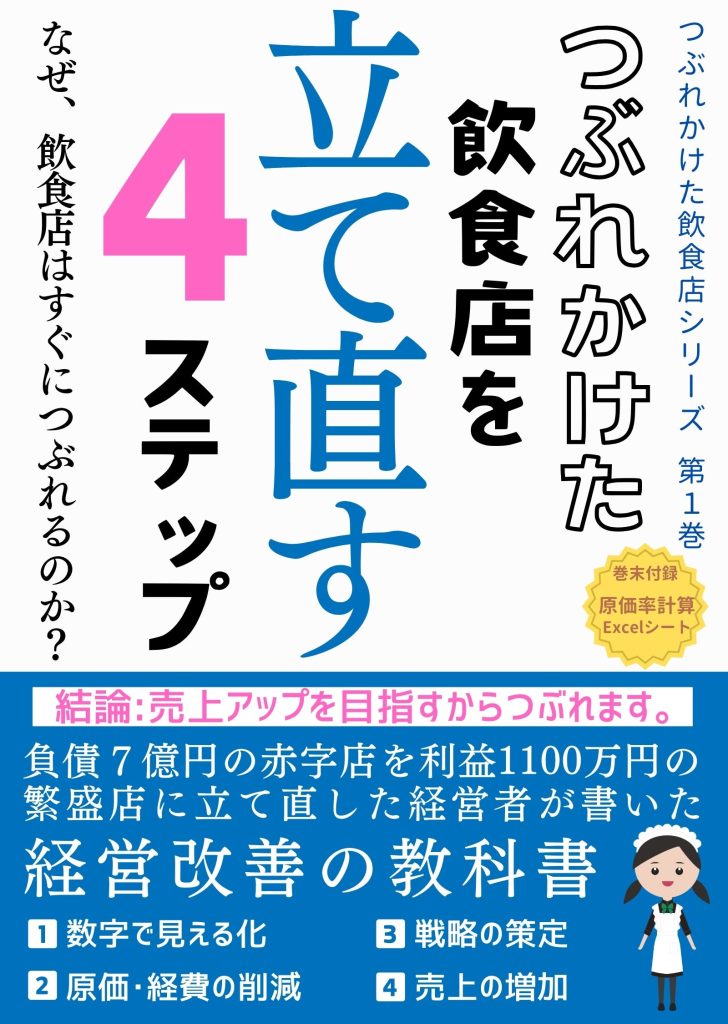

負債7億円で赤字営業の『つぶれかけたカフェ』を5年間経営し、年間営業利益1100万円稼ぐ繁盛店に立て直しました。

さまざまな勉強と試行錯誤をしてきたので、成功と失敗のノウハウがあります。

Excelを使った数字管理、業務改善による利益率アップ、IT導入支援による効率化、補助金申請を得意としています。

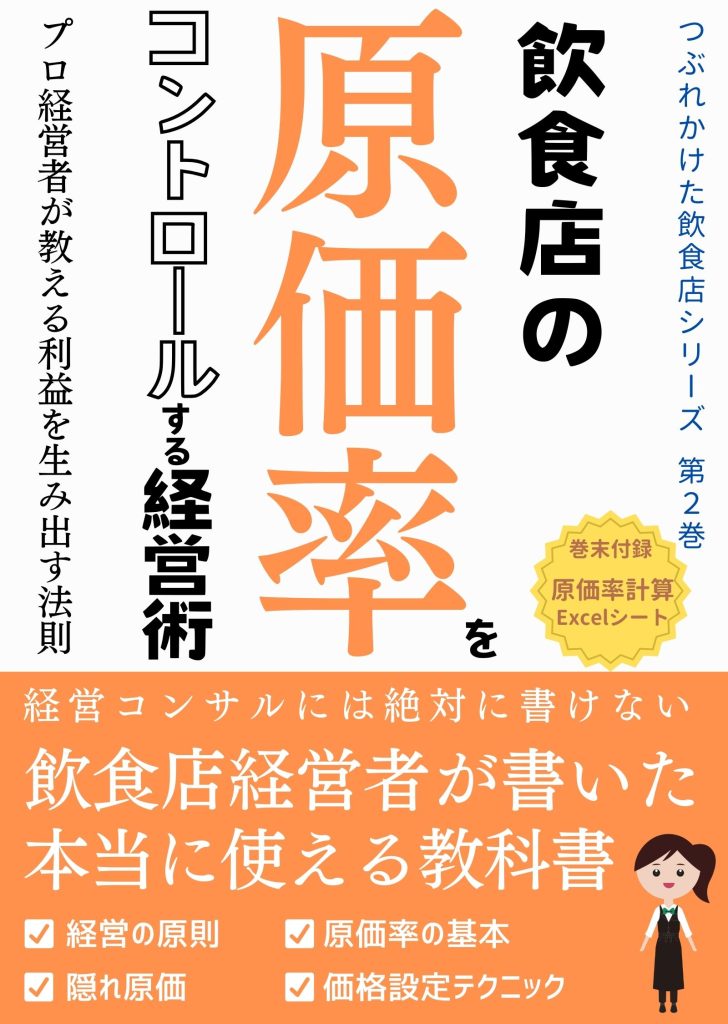

負債7億円、年商1億円超のつぶれかけたカフェを再建した経営者が「本当に使える原価率の教科書」を執筆

2021年に出版した第1巻『つぶれかけた飲食店を立て直す4ステップ』では、売上を減らしてでも利益を増やすことを重視し、①数字で見える化、②原価と経費の削減、③戦略の策定、④売上の増加の4つのステップで業績を改善する手法を紹介しました。

飲食店経営は、商売センスのある人や会社を経営して成果を出している人であれば、飲食業の経営が未経験でも成功する確率は高くなります。しかし、商売センスが特別に優れているわけではなく、経営の勉強をしていない人は、飲食店経営の間違った常識を信じ込んでいるため失敗の確率はとても高いです。開業した飲食店の30%は1年以内につぶれると言われるのは、経営の原則である「利益」の本質を理解しておらず、利益を生み出すために、原価率をコントロールすることの重要さを知らないからだと思います。

世の中の飲食店経営に関する本は、自称経営コンサルタントは論外として、会計士・中小企業診断士などの専門家が書いた本でも、知識のある飲食店経営者にとってはピントはずれだと感じる内容が多く、不満に感じていました。そこで、「本当に使える教科書」として、つぶれかけた飲食店シリーズの第2巻を執筆しました。

本書は飲食店経営の勉強をしている人、働いている飲食店の業績を改善したい人に向けて、第1巻では書ききれなかった原価率をメインテーマに「経営の原則」「原価率の基本」「気づきにくい隠れ原価」「原価率を下げるマーケティングテクニック」について紹介します。

ちなみに、本書は中小企業診断士試験の合格後に執筆しているので、経営の知識がある程度あることの担保にはなっているかと思います。(ただし、中小企業診断士=経営の能力が高い、とはまったく思っていません)

本の概要

「売上アップすれば儲かる」

「高価な食材を使うと原価率が高くなる」

「原価率を下げるには安い食材に切り替える」

このような飲食業の「間違った常識」を信じ込んでいる、つぶれかけた飲食店がたくさんあります。

しかしながら、間違った常識を訂正し、正しい飲食店経営を教えてくれる書籍は見当たらなかったので、本書を「本当に使える飲食店経営の教科書」として執筆しました。

第2巻のメインテーマは『飲食店の原価率』です。

原価率を1%下げることができれば、利益率は1%上がるように、原価率をコントロールできると利益をしっかり出すことができます。しかし、業績の悪いつぶれかけた飲食店は必ずと言っていいほど、店の原価率を把握できていません。

原価率について、あまり詳しくない人でも、できるだけわかりやすく、実際の営業でも使えるように説明しましたので、この機会に勉強してみてください。

原価率をコントロールできるようになると、業績は間違いなく良くなります。

読者特典プレゼントとして、一般販売していない原価率計算が簡単にできるExcelシート(3万円相当)をダウンロードできます。

本書の抜粋

赤字になる飲食店がつぶれてしまう本当の理由は「経営の原則」を知らないからであり、とてもシンプルです。経営の原則とは「利益を最大化すること」です。しかし、つぶれかけた飲食店は、利益ではなく、売上を最大化することが正しいと信じ込んでいるのです。

つぶれかけた飲食店では、売上が減って赤字になり、悪くなった業績を回復させるためにやることは、新メニューを作ったり、値下げをしたりなど、売上を増やすことが目的になっています。しかし、あの手この手の施策をやって売上が少し増えても黒字になることはなく、運転資金が尽きてつぶれてしまうのは必然と言えます。なぜならば、業績が悪化した本当の理由は、売上が少ないではなく、利益がないからです。

つぶれかけた飲食店シリーズ 第2巻を購入

本の目次

第1章:なぜ赤字の飲食店が売上アップを目指すと失敗するのか?

経営の原則を知らない理由

売上が増えてもお金が残らない仕組み

経営のお金の流れは穴のあいたバケツ

売上を作る方程式

客数アップの施策例

客単価アップの施策例

方程式のまとめ

売上アップを目指した失敗例

①値下げをする

②新メニューを作る

③営業時間を増やす

④広告宣伝をする

第2章:原価率とは?

まずは「数字で見える化」から

①店全体の原価率

②個別メニューの原価率

③店全体の理論原価率

細かい計算不要のざっくり理論原価率

個別メニューの原価率の計算方法

食材の仕入価格表

原価率計算シート

原価率の決め方

粗利益(あらりえき)

粗利益額の活かし方

粗利益額の決め方

業種別・立地別の原価率

メニューによってメリハリをつける

原価率を下げる方法

①値上げをする(適正価格にする)

②付け合わせをなくす

③メニューを絞り込み、仕入食材の種類を減らす

④棚卸しで廃棄ロスを減らす

⑤仕入先を変える

実例:つぶれかけたカフェの値上げ&リニューアル結果

実例:つぶれかけたカフェのサラダの原価削減策

第3章:気づきにくい隠れ原価

①仕入価格の値上がり

②在庫管理(廃棄ロス)

③棚卸し(廃棄ロス)

④オーダーミス(廃棄ロス)

⑤オーバーポーション

⑥つまみ食い・窃盗(持ち帰り)

⑦クーポン配布・割引セール

第4章:原価率を下げるマーケティングテクニック

高くても買ってもらえるテクニック

①付加価値(希少性)を持たせる

②ネーミングにシズル感と付加価値を含める

③メニューブックで目立たせる

④価格設定のマーケティングを使う

⑤店のファンを作る

価格設定に失敗した場合の対応

おすすめ力で原価率を下げる

廃棄ロスを減らす裏テクニック

①廃棄直前以外のメニューは売り切れにする

②SNSに投稿して助けてもらう

読者プレゼント

仕入価格管理表・原価率計算シート

コメント